2023年,中国新能源汽车补贴全面退坡,光伏补贴也进入最后倒计时。与此同时,欧盟碳关税(CBAM)正式开征,全国碳市场扩容至八大行业,碳价从50元/吨飙升至80元/吨。

补贴退坡后的绿色转型战场,碳价正在成为新的“胜负手”。但一个尖锐的问题浮出水面:当企业失去财政输血,仅靠碳价收益能否覆盖转型成本?本文将拆解碳市场的“输血”机制,揭示新能源产业的生存法则。

一、 碳价VS补贴:一场不对等的替代赛跑

1.1 补贴退坡的“断奶阵痛”

• 中国新能源产业现状:

• 光伏组件价格十年下降90%,但2023年全行业利润率跌破5%

• 动力电池企业扩产潮退却,宁德时代研发投入占比降至4.2%(2019年为7.9%)

• 欧盟的“胡萝卜加大棒”:

• 2035年禁售燃油车政策不变,但取消对新能源车企的直接补贴

• 碳关税收入定向支持本土清洁技术研发,形成“征税-返利”闭环

1.2 碳价的“输血”极限

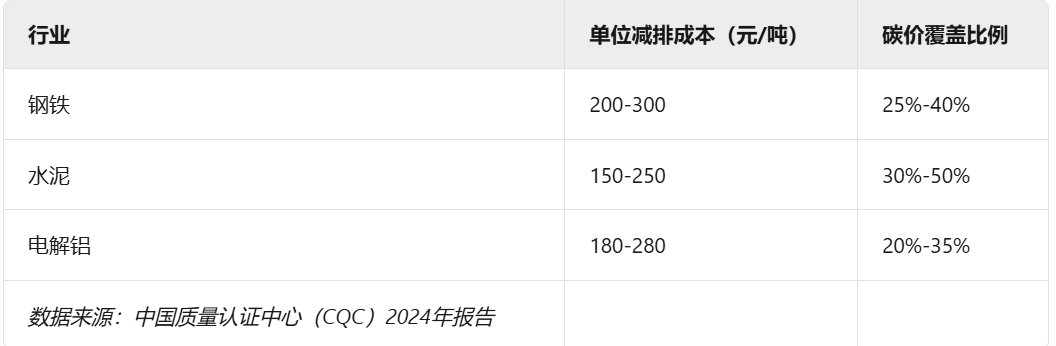

• 当前碳价覆盖能力测算:

• 致命缺口:

新能源产业链上游(如多晶硅、锂矿开采)的减排成本高达400元/吨,远超当前碳价水平。这意味着,碳价只能覆盖产业链末端环节,无法撬动源头技术革命。

二、 碳市场的“金融杠杆”:撬动万亿级转型资金

2.1 碳金融工具的“核弹级武器”

• 碳期货套期保值:

上海环交所推出“碳价保险”产品,企业可锁定未来3年碳价波动区间,避免因价格暴跌导致转型项目亏损。

• 碳资产证券化:

比亚迪将其光伏电站碳配额打包发行ABS债券,融资利率低至3.2%,比传统贷款节省2个百分点。

2.2 全球资本的游戏规则重构

• 华尔街的“碳中和套利”:

高盛成立100亿美元碳基金,专门收购发展中国家高性价比碳配额,转售至欧盟市场赚取差价(欧盟碳价是中国的3倍)。

• 中国企业的反击:

工商银行推出“碳关税避险贷”,企业凭碳配额质押可获得基准利率下浮15%的贷款,2023年放款规模突破800亿元。

三、 破局之道:从“碳依赖”到“技术依赖”

3.1 碳价倒逼的技术革命

• 低成本碳捕捉技术突破:

华为与清华大学联合研发“钙循环捕碳装置”,将火电厂碳捕捉成本从600元/吨降至280元/吨,接近欧盟碳价水平。

• 绿氢制备的“成本悬崖”:

吉林松原风光制氢项目实现度电成本0.15元,使绿氢制备成本追平灰氢(每公斤12元 vs 14元)。

3.2 全球竞争新赛道

• 欧盟的“碳边境税反制”:

中国钢铁企业联合建立“零碳钢铁联盟”,通过跨境碳配额互认,规避欧盟CBAM征税。

• 美国的“绿色补贴陷阱”:

特斯拉起诉美国能源部,要求终止《通胀削减法案》对本土车企的超额补贴,理由是“扭曲全球市场竞争”。

四、 真实案例:碳价如何改写行业命运

案例1:光伏企业生死局

• 隆基绿能的“碳价对冲”策略:

在云南设厂利用水电低价碳配额,生产每瓦组件碳成本降低0.12元,成功抢占欧洲市场。

• 中小厂商的困境:

山东某光伏企业因未纳入碳市场,碳配额需外购,叠加原料涨价,2023年毛利率跌至-8%。

案例2:钢铁行业的“绿色洗牌”

• 宝武集团的“碳资产管理升级”:

建立区块链碳核算系统,将吨钢碳成本核算误差从±15%降至±3%,获得银行碳配额质押贷款120亿元。

• 民营钢厂之殇:

河北某钢厂因碳配额缺口被迫停产,被国企以20亿元收购后改造成“零碳短流程钢厂”。

五、 未来十年:碳价主导的产业新秩序

5.1 碳市场的“三重进化”

1. 从现货到期货:2025年全球碳期货交易量预计突破100亿吨,成为大宗商品市场新龙头

2. 从自愿到强制:更多行业被纳入碳市场,个人碳账户或成消费端调控新工具

3. 从区域到全球:中欧碳市场连接计划启动,跨境碳价差套利空间达200元/吨

5.2 企业的生存法则

• 必选项:建立碳资产管理部门,将碳成本纳入产品定价模型

• 风险对冲:利用碳期货锁定未来5年碳价,避免政策突变冲击

• 技术押注:每年将营收的3%-5%投入低碳技术研发,争夺碳关税豁免资格

结语:碳价不是解药,技术才是疫苗

当补贴退潮,碳价确实能短期内缓解转型阵痛,但它终究无法替代技术创新的根本作用。

未来的绿色转型战场,属于那些既能驾驭碳市场规则,又能突破技术天花板的“双栖物种”。