我国正式提出的“碳中和”政策目标,对于塑造中国未来社会与经济的走向具有深远的影响和非凡的意义。在这一宏大蓝图中,氢能凭借其清洁、无污染、可再生及高安全性的独特优势,正逐步跃升为国际国内瞩目的焦点。国家发展和改革委员会适时发布的《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,更是为中国氢能产业的未来发展奠定了坚实的框架基础。

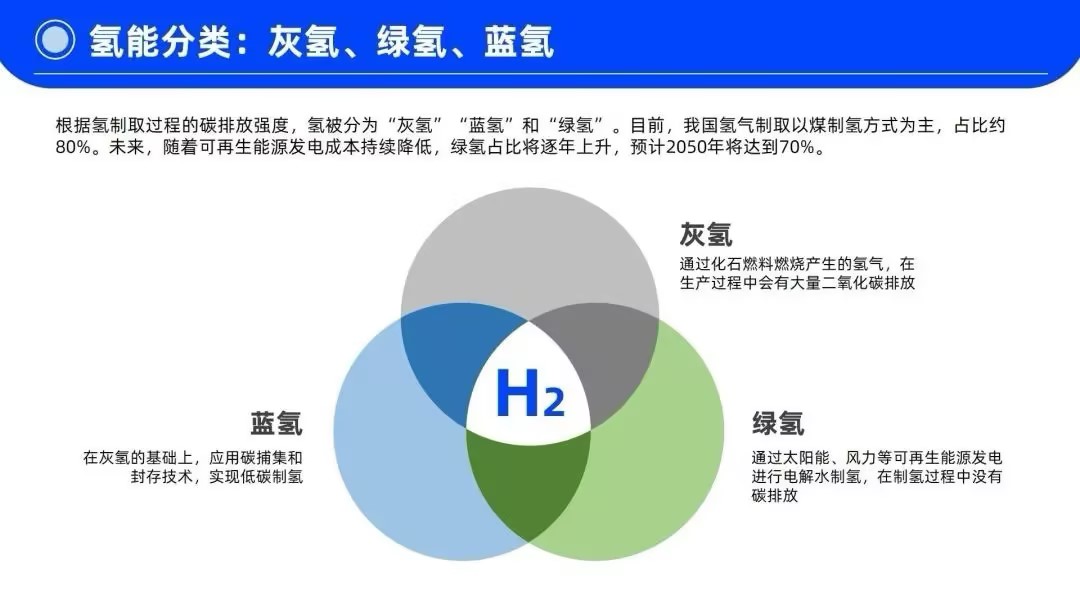

在常规状态下,氢气是一种无色无味的气体,这构成了其固有的物理属性。为了直观地表示制氢过程中温室气体的排放水平,国内普遍采用了一种形象化的分类方法,即依据制氢过程中温室气体排放量的不同,将氢气划分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三大类。具体而言,通过化石能源制取的氢气,由于在制氢过程中会排放二氧化碳等温室气体,因此被归类为灰氢。而利用化石能源制氢并结合碳捕获与封存技术(CCS)所获得的氢气,则被称为蓝氢。至于绿氢,则是通过可再生能源,如电解水等清洁手段制取的氢气,其制氢过程几乎不产生温室气体排放,体现了极高的环境友好性。

国际上也普遍采用了颜色标记的方式来区分不同类型的氢气,某些组织甚至采用了更为细致的色彩分类。以北美货运效率委员会(NACFE)为例,这一致力于推动北美货运行业发展的组织,定义了包括棕色、灰色、蓝色、绿松石色、白色、黄色、粉色和绿色等在内的十余种氢气颜色,用以表示氢气的多样来源及其环保特性。

具体颜色代表的含义如下:

绿氢:由可再生能源发电驱动的电解水过程产生的氢气。

粉/紫/红氢:通过核能电解技术制得的氢气。

黄氢:利用电网电力进行电解水制氢所得的氢气。

白氢:作为工业过程副产品的氢气。

绿松石氢:由甲烷热裂解(甲烷热解)技术产生的氢气。

黑/灰氢:采用蒸汽-甲烷重整(SMR)法从天然气中提取的氢气。

蓝氢:在黑/灰氢的基础上,结合碳捕获与封存技术(CCS)制得的氢气。

棕氢:通过煤气化技术提取的氢气。

这种色彩分类系统不仅便于识别氢气的来源,还直观地反映了其环境友好程度,为氢能产业的可持续发展提供了重要的参考依据。

为了精确界定制氢过程中的碳排放量,2020年12月29日,中国氢能联盟发布了全球首个针对“绿氢”的行业标准:《低碳氢、清洁氢与可再生氢的标准与评价》(T/CAB0078—2020)。

该标准明确指出,在单位质量氢气的碳排放量方面,低碳氢的限定值为14.51kgCO2/kgH2,而清洁氢和可再生氢的限定值则为4.9kgCO2/kgH2。此外,可再生氢还要求其制氢能源必须来源于可再生能源。

这一行业标准的出台,旨在从氢气的定义入手,推动氢能全产业链的绿色发展,其积极意义值得肯定。然而,要将这一行业标准提升为国家标准,仍需开展大量工作。目前,将氢气形象地划分为灰氢、蓝氢和绿氢,不仅有助于公众直观理解氢气与碳排放之间的关联,也为推进“碳中和”目标提供了有力支持,因此这一分类方法可以继续沿用。

免责声明:所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。