2月23日,自十八大以来的第13个中央一号文件持续聚焦“三农”领域,发布了关于进一步深化农村改革、稳步推进乡村全面振兴的意见。基于2025年中央一号文件内容以及相关技术发展动态,我深入分析后发现,该文件在“双碳”和“能源”领域至少蕴含了三大发展契机。

文件第十七条:“...巩固提升农村电力保障水平,加强农村分布式可再生能源开发利用,鼓励有条件的地方建设公共充换电设施...”

提升农村电力保障水平

强化农村电力基建:筑牢乡村振兴与现代化之路

农村电力基础设施建设,乃是实现农村现代化、全面推进乡村振兴的基石。然而,当前我国农村电网仍存在设备老化、供电能力不足、户均配电容量偏低(仅2kVA)等短板,部分区域停电频率更是城市的2.78倍,亟待改善。

对此,厦门大学能源政策研究院的林院长提出了创新思路:以智能微电网为核心,融合分布式光伏、储能、风电等可再生能源,构建“水、储、柴”多能互补系统,实现农村电力的自主调控和自给自足。这一理念已在云南独龙江乡得到成功实践。2024年,该乡建成了20千伏智能微电网,集成小水电、柴油发电机和储能设备,供电可靠率跃升至99.92%,年用电量更是激增39倍。

展望未来,我们需重点推进配电网的数字化改造(如光缆+无线自组网设备)、柔性直流输电技术的应用,并配套智能监控系统以实现故障预警。在政策支持方面,财政部已明确将电网升级纳入乡村振兴专项债,南方电网也于2024年投入了400亿元用于农网改造,为农村电力事业的蓬勃发展提供了有力保障。

农村分布式可再生能源开发利用:迈向爆发期的新征程

随着政策的强劲推动,农村分布式能源开发正迎来前所未有的爆发期。2024年政府工作报告首次明确提及“分布式能源”,国家能源局紧随其后,启动农村能源革命试点县建设,实施“千乡万村驭风行动”与“千家万户沐光行动”,积极探索农村能源的清洁低碳转型之路,为乡村振兴注入绿色动力。

在这一背景下,智能电网建设与分布式新能源发展紧密结合,源网荷储多要素互动模式不断完善,分布式新能源的智能化调控水平和就地就近消纳能力持续提升。核心发展方向明确:

农光互补模式:在农田、荒坡等区域巧妙布局光伏电站,如福建的“光伏菇棚”项目,不仅实现了亩均年租金收入1200元与发电收益的双赢,还确保了粮食种植的安全。

分散式风电:低风速风机的开发成为亮点,如金风科技的GW165-4.0MW机组,单台年收益可达15万元,村集体通过土地租赁分红占比5%-8%,共享风电发展红利。

生物质能全产业链:县域沼气工程(日处理200吨粪污)展现出显著的环境与经济效益,年碳减排收益高达120万元。河南鹤壁已成功打造“养殖-沼气-有机肥”闭环产业链,为生物质能的全面利用树立了典范。

随着这些核心方向的深入探索与实践,农村分布式可再生能源开发利用正逐步迈向更加广阔的发展前景,为乡村振兴和绿色低碳转型贡献坚实力量。

文件第十九条:“...支持秸秆综合利用...”

秸秆变废为宝:生物质发电助力“农业-能源-环保”协同发展

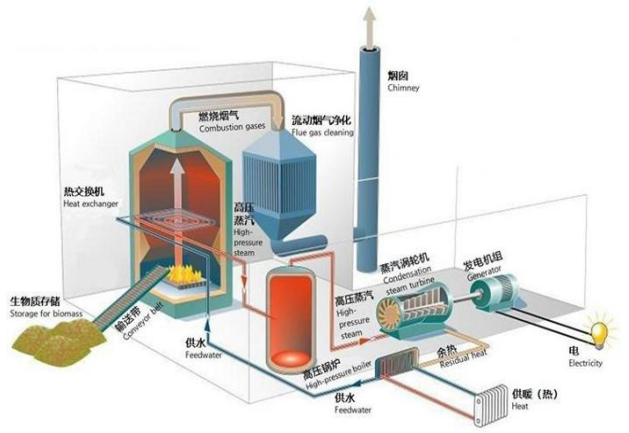

秸秆,作为农业废弃物的重要成分,其露天焚烧不仅产生大量PM2.5和CO₂,严重污染空气,还浪费了宝贵的资源。而生物质发电技术则巧妙地将秸秆转化为清洁能源,实现了废物的有效利用。

“支持秸秆综合利用”政策的出台,进一步为生物质发电项目落地铺平了道路,形成了“农业-能源-环保”的良性循环。目前,秸秆掺烧发电技术主要包括直接混合燃烧和间接气化耦合两种方式。直接混合燃烧将粉碎后的秸秆与煤粉混合燃烧,如辽宁台安威华生物质电厂的掺烧比例高达20%,年可替代标煤4万吨。而间接气化耦合则将秸秆气化后与燃煤锅炉联合发电,丹麦Ørsted电厂通过这一技术实现掺烧比例15%,碳排放降低12%的显著效果。

在实际应用中,五粮液生物质热电联产项目利用酒糟与秸秆混合燃烧,年消纳秸秆30万吨,减排CO₂40万吨,同时蒸汽回用酿酒工艺降低能耗30%;华能集团在山东、江苏等地的燃煤电厂试点掺烧10%-15%的秸秆颗粒,单台机组年节省燃煤成本超500万元。

据生物质发电企业调研报告及发电成本相关研究结果显示,电厂改造掺烧项目具有显著的节约成本效果。虽然初始改造成本约在200-300元/kW,但燃料成本较纯燃煤降低20%-30%。以30MW机组为例,掺烧20%的秸秆时,年收益可增加约800万元。这无疑为生物质发电的推广和应用提供了有力的经济支撑。

碳排放市场助力:秸秆掺烧为电厂开启绿色盈利新篇章

随着2021年发电行业正式纳入碳排放市场交易,掺烧秸秆不仅成为电厂减少碳排放的有效手段,更为其开启了盈余配额交易的新机遇。根据《2023、2024年度全国碳排放权交易配额方案》的规定,掺烧生物质热量占比超过10%的燃煤机组可暂免纳入配额管理,这一政策为电厂带来了显著的经济效益。

以湖北襄阳电厂为例,通过掺烧5万吨秸秆,年减排CO₂高达5万吨,直接规避了约5万吨碳配额的购买成本。按照当前碳价60元/吨计算,此举为电厂节省了300万元的支出。此外,若叠加地方政府的补贴政策,如湖北省对生物质掺烧机组提供的电价补贴(如0.25元/kWh),襄阳电厂项目的年综合收益将超过1.2亿元,投资回收期也因此缩短至5-6年。

这一成功案例充分展示了秸秆掺烧在碳排放市场中的巨大潜力,不仅有助于电厂实现绿色转型,还为其带来了可观的经济回报,推动了生物质能源的可持续发展。

文件第十九条“...加强畜禽粪污资源化利用...”

畜禽粪污:从污染源到“能源宝藏”的华丽转身

畜禽粪污,一度被视为农业面源污染的罪魁祸首,如今却悄然变身成为未被充分挖掘的“能源富矿”。据农业农村部《全国畜禽养殖废弃物资源化利用情况调查报告(2023)》显示,我国每年产生的畜禽粪污超过42亿吨,但其综合利用率仅为78.6%。若任其未经处理,其温室效应相当于燃烧10亿吨标准煤,对环境构成巨大压力。

然而,通过能源化利用,每吨粪污能够生产出120立方米的沼气,价值高达96元,同时减少1.8吨CO₂排放。这一转化过程不仅紧密契合“双碳”战略目标,更将传统养殖业推向了绿色能源产业链的前沿,为其注入了新的活力。

以河北京安生物能源科技股份有限公司为例,该公司年出栏20万头生猪,与全县32家养猪场、合作社签订粪尿收购协议,实现统一收集、集中处理。政府部门对粪污收集进行定价,为企业投资9633万元建设的2万立方米沼气工程提供了有力支持。该工程日处理800立方米的畜禽粪污,每年可产生660万立方米的沼气,并安装了2兆瓦的沼气发电机组。2016年,该机组发电1512万千瓦时,实现发电收入1134万元。

此外,沼液经过固液分离后,固体部分被加工成有机肥销售,液体部分则就近还田利用或制成水溶肥。年有机肥销售收入高达1300万元。而未利用的沼液则进入城市污水处理厂进行深度处理,确保达标排放。这一系列举措不仅实现了畜禽粪污的减量化、资源化、无害化处理,还为公司带来了可观的经济效益,展现了绿色发展的巨大潜力。

当前,我们正遭遇预处理成本高昂、设备腐蚀风险等技术难题,同时面临投资周期长、市场激励不足等经济挑战。

然而,展望未来,随着自愿减排项目方法学的不断丰富和碳捕集技术的持续进步,加之“政府+企业+合作社”模式的产业链整合,这一领域有望释放出千亿级的绿色经济潜力。届时,我们将真正实现“变污为宝”的宏伟目标,达到生态与经济的双重共赢。